企業がどのようなビジネスを展開するか、どのような市場に参入するかを考える際に不可欠となるのが「ドメイン(領域)」の概念です。特に「企業ドメイン」と「事業ドメイン」は、戦略立案の軸となる重要な要素ですが、その違いや関連性を明確に理解していないと、企業全体の方向性がぶれてしまう原因になります。

本記事では、それぞれの定義と役割の違いを詳しく解説し、戦略策定に役立つ「エーベルの3次元枠組み」や、企業のイメージ形成と一貫性を支える「CI(Corporate Identity)」、ターゲティングに使える「ジオグラフィック基準」「デモグラフィック基準」についても紹介します。

1. 企業ドメインとは?

企業ドメインとは、企業全体として「どのような社会的意義を持ち、どのような価値を提供するか」という活動の枠組みです。これは企業の存在意義を明示し、将来の方向性を定めるための基盤となります。

企業ドメインの定義には、以下のような要素が含まれます。

- 社会的使命(ミッション)

- 長期的なビジョン

- 中核となる価値提供領域

企業ドメインは、企業全体の統一性を保つために重要です。多角化戦略を採る企業では、様々な事業が展開されていても、全体として一貫性を持たせるためには企業ドメインの明確化が不可欠です。

企業ドメインの例

企業ドメインの例として、大手企業のものをいくつかご紹介します。

- ソニー:”クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす”

- 家電、音楽、映画、ゲーム、イメージング技術など多様な分野において、感動体験の提供を軸に事業を展開。

- トヨタ:”モビリティを通じて人々の生活をより良くする”

- 自動車にとどまらず、自動運転やスマートシティ構想など、未来のモビリティ社会全体の構築を視野に入れている。

- パナソニック:”A Better Life, A Better World(よりよいくらしを、よりよい世界へ)”

- 住宅設備、家電、エネルギー管理、福祉関連製品など、暮らしを総合的に支える製品とサービスを提供。

- リクルート:”Opportunities for Life. リクルートは、まだ、ここにない出会いを。”

- 求人、住宅、不動産、旅行、結婚など、人生の転機や選択を支えるサービスを提供し続けることが企業の中核。

- ユニクロ(ファーストリテイリング):”服を変え、常識を変え、世界を変えていく”

- 世界中の人々に高品質・低価格で日常着を提供することを通じて、生活文化に変革をもたらすことを使命とする。

2. 事業ドメインとは?

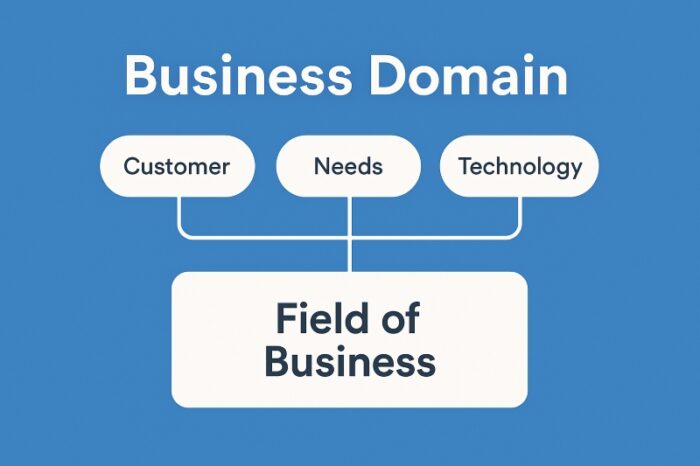

事業ドメインは、企業内の特定の事業単位が「どの市場に対して、どのような製品・サービスを、どのような方法で提供するか」を定義する領域です。

つまり、企業ドメインが企業全体の方向性を示すのに対し、事業ドメインはそれを具体的にどう展開するかを示します。

事業ドメインは以下の観点から構成されます。

- 顧客層(ターゲット)

- 顧客ニーズ(価値)

- 製品・サービス(手段)

事業ドメインの例(トヨタ自動車)

トヨタ自動車を例に出しますと

- ハイブリッドカー事業:環境意識の高まりと燃費性能へのニーズに応えるため、プリウスなどのハイブリッド車を中心に展開。環境規制の強化に対応しつつ、エネルギー効率の高い移動手段を提供。

- レクサス事業:高級志向の顧客を対象としたプレミアムブランド。快適性、走行性能、デザイン性など、付加価値の高い要素を重視。グローバル展開を進め、アメリカ市場や中国市場を重要視。

- 商用車・トラック事業:物流業界や建設業界向けに耐久性と信頼性の高い車両を提供。地域ニーズに応じたカスタマイズが可能で、東南アジアや中東など新興国でも展開。

- 水素燃料電池車(FCEV)事業:次世代のクリーンエネルギー車両としてMIRAIを展開。ゼロエミッション社会の実現に向けた長期的視点に基づく開発と普及活動を行っている。

これらの事業はいずれもトヨタの企業ドメインである「モビリティによる向上」に沿って展開されています。

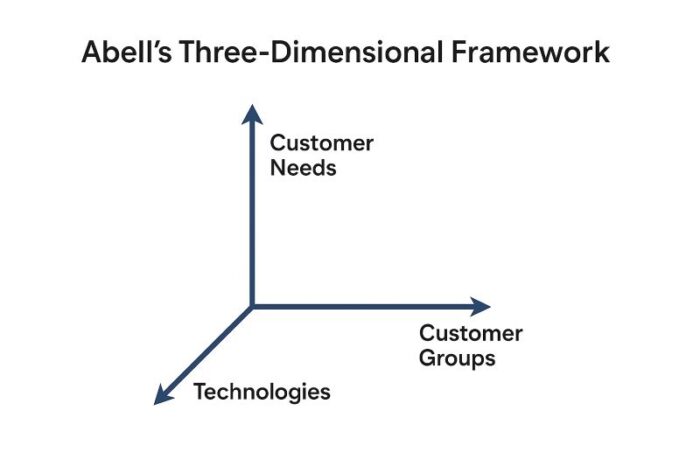

3. エーベルの3次元枠組みとは?

事業ドメインを定義する際に有効なフレームワークが、「エーベルの3次元枠組み(Abell’s Framework)」です。これは従来の製品中心の事業定義ではなく、顧客視点で定義することを重視します。

エーベルの3次元枠組みでは、次の3つの軸で事業を定義します。

- Who(顧客層):誰に向けて提供するのか?

- What(ニーズ):どんなニーズを満たすのか?

- How(技術・手段):どのような手段・技術で提供するのか?

なお、この中で「Who(顧客層)」を特定する際には、市場細分化の手法が有効です。特に、「ジオグラフィック基準(地域)」や「デモグラフィック基準(年齢・性別・所得など)」を使って、どのような人々に価値を届けるべきかをより具体的に絞り込むことができます。これについては後述します。

この3軸で定義することで、顧客ニーズに合った柔軟な戦略設計が可能になります。

事例:スターバックス

例えばスターバックスを例にすると以下のような形になります。

- Who:都市部の働く20〜40代のビジネスパーソン

- What:快適でリラックスできる空間、高品質なコーヒー

- How:上質な接客、洗練された内装、自社開発の焙煎技術

4. CI(Corporate Identity)と企業ドメインの関係

CI(コーポレート・アイデンティティ)は、企業のブランドや組織文化を内外に一貫して伝えるための仕組みです。CIは以下の3つの要素から構成されます。

- MI(Mind Identity):理念、ビジョン、価値観

- BI(Behavior Identity):行動、文化、経営スタイル

- VI(Visual Identity):ロゴ、色、デザインなどの視覚的要素

CIは、企業ドメインの具現化とも言えます。明確な企業ドメインをCIに反映させることで、※ステークホルダーに一貫したメッセージを届けることが可能になります。

※「ステークホルダー」とは、企業や組織の活動によって影響を受ける、または影響を与える利害関係者のことを指します。

例えば

株主・投資家:企業の成長や利益に直接関心を持つ人々

従業員:雇用条件や働きがいなどが影響を受ける

顧客:製品やサービスの品質、価格、価値に関心を持つ

取引先・パートナー企業:仕入れ先や販売先など、企業との関係性から利益や損害を受ける存在

地域社会:企業の工場や事業所の存在が環境や雇用に影響を及ぼす

行政・規制機関:法令遵守や社会貢献に関与する

5. 市場細分化に使える基準:ジオグラフィック & デモグラフィック

事業ドメインの定義において、ターゲット市場を明確にするための手法として「市場細分化(市場セグメンテーション)」があります。その中でよく使われるのが、先述した以下の2つの基準になります。

ジオグラフィック(Geographic)基準とは?

例えば

- 地理的条件(国、地域、都市、気候など)

- 例:東北地方では冬に強い暖房製品が売れる → 地域別商品開発

デモグラフィック(Demographic)基準とは?

例えば

- 人口統計的条件(年齢、性別、職業、所得、学歴、家族構成など)

- 例:20代女性向けのコスメブランド、シニア向けの健康食品

これらの基準を活用することで、より具体的に「誰に」「何を」提供すべきかが見えてきます。

まとめ

企業ドメインは企業全体の方向性や社会的意義を定め、事業ドメインはそのビジョンを具体的な事業に落とし込む役割を果たします。これらの概念を正しく理解し、エーベルの3次元枠組みやCI、マーケットセグメンテーションの考え方と組み合わせることで、環境変化に対応できる柔軟かつ明確な戦略を描くことが可能になります。

今後、新規事業の立ち上げや既存事業の見直しを行う際には、ぜひこの考え方を参考にしてみてください。

リアクション投稿