『あらゆる病気の原因は体の水不足である』と聞いて、すぐに納得できる方はあまり多くないかもしれません。

たとえば「高血圧は、体が長年にわたって水分不足の状態にさらされてきた結果である」と言われても、ピンとこない方が大半ではないでしょうか。

そんな常識を覆すような主張が展開されているのが、今回ご紹介する書籍『医療マフィアは【伝統療法】を知って隠す なぜ塩と水だけであらゆる病気が癒え、若返るのか!?』(ユージェル・アイデミール著/斎藤いづみ訳/小松工芽解説)です。

本書では、水と塩だけでほとんどの病気が予防・改善できるという、一見にわかには信じがたい内容が、塩と水の重要性を示すさまざまな論拠とともに解説されています。

さらにアンチエイジングにも効果があるとされ、「老化とは、脳や神経のエネルギー源である水分が失われ、乾燥していく現象である」とも述べられています。

果たして、これはいわゆる「トンデモ本」なのでしょうか?

それとも知る人ぞ知る健康法、治療法で、本来一般の人々が知るべきではないとされる利権を揺るがすような驚くべき内容が記されているのでしょうか!?

本の表紙下部には「内海聡医師推薦!」

個人的に興味をそそられ、無性にその塩水療法という謎の治療法、というか健康法を具体的に知りたくなり思わず購入せずにはいられませんでした。

先日読み終えましたので今回はこの本に書かれている「塩水療法」について書いてみたいと思います。

塩水療法とは具体的にどういう療法?

塩水療法というのは、平たくいいますと、水に塩をいれて、塩水を作り、それを飲む!これだけです。

方法自体は至極単純なのですが、これで本当にあらゆる病気を予防、改善できるっていわれてもそんな馬鹿なことがあるのでしょうか。

塩水を飲んでるだけであらゆる病気が治るんだったら、もはや医者はいらないし、海でも行けばいいんじゃないのか?とも思ってしまうところです。

そもそも塩のとりすぎは高血圧の原因じゃないか!!こんなのデタラメだろ!と思われる方もきっと多いことでしょう。

ただし、ここで注意すべきなのは、「塩=体に悪い」とされるのは、いわゆる“天然の自然塩”ではなく、食品メーカーなどから流通している「精製塩(精製された塩)」を過剰に摂取した場合に起こる現象であるという点です。

精製塩とは、本来含まれている数十種類のミネラルを取り除き、ほぼ塩化ナトリウム(NaCl)のみの状態にしたうえで、さらに保存や加工を目的とした化学物質が添加されたものです。このため、体内に取り込まれるとナトリウムの影響が強く出やすく、高血圧の原因になりやすいとされています。

一方で、天然の自然塩にはミネラルが豊富に含まれており、血圧をむしろ調整する作用があるともいわれています。

なお、精製塩と自然塩を一目で見分けるのは簡単ではありませんが、ひとつの目安として「価格」が挙げられます。精製塩は自然塩に比べて驚くほど安価で、場合によっては価格が一桁違うほどです。これは含まれる成分の質と量の差を反映しているともいえるでしょう。

※ただし、自然塩であれば誰でもいくら摂っても安全、というわけではありません。特に日本人は、塩分の摂取によって血圧が上がりやすい「塩感受性」の体質を持つ人が多いとされており、その割合は全体の約2割にもなるといわれています。

また、心臓や腎臓の機能が低下している方にとっては、たとえ自然塩であっても過剰な摂取はリスクを伴います。塩分の摂取は体調や体質に応じて慎重に行う必要があり、自己判断ではなく医師や専門家のアドバイスを参考にすることが望ましいでしょう。

塩水療法のベースは飲水療法にあった

元々塩水療法の元となった、「飲水療法」というものがありました。これはイラン人医師バトマンゲリジ氏によってもたらされたもので、

「さまざまな健康上の問題の発生が、長い間水を飲まなかったために体が乾ききってしまったことが原因」であるといいます。

参考リンク👇

彼はイラン革命の時代、政治犯として3年間にわたり投獄されていました。その間、医師として同じ囚人たちの治療にあたっていたのですが、そこには医療設備も薬も一切なく、頼れるのは水道から出る水だけという極限の環境でした。

ところがその水を使ううちに、囚人たちの病状が次第に改善していくことに気づいたのです。この経験は彼自身にとっても衝撃的な発見であり、釈放後、彼は水の持つ力について本格的に研究を始めました。

その成果としてまとめられたのが、著書『飲水療法』であり、現在は『病気を治す飲水法』というタイトルで出版されています。

なぜ塩と水が高血圧に有効なのか?

- 細胞液の66%

- 細胞間を埋める体液の26%

- 血液中の水分の8%

体内で水分が不足すると、残された水分は生命維持にとって重要な器官を優先して分配されるようになります。これにより、全身の血液量は約8%も減少し、血管は収縮します。

ところが、身体のエネルギー需要は変わらないため、心臓は酸素や栄養素を全身に届け続けなければなりません。その結果、血圧や心拍数が上昇するのです。

さらに、血管内の水分が減ることで血液の粘度は高まり、いわゆる「ドロドロ血」状態になります。収縮した血管に粘度の高い血液を送り込もうとすれば、当然その圧力も増し、血流はさらに悪化します。

このようにして、血液量の減少・血管の収縮・血液の粘度上昇といった連鎖反応が起こり、高血圧へとつながっていく――これが「高血圧の本当の原因は体内の水分不足である」といわれる理由なのです。

続いて+塩について。

精製塩とは異なり、天然塩には体内の水分バランスやpHの調整機能、さらには体を内側から温める働きがあります。もし体に十分な天然塩が取り込まれていなければ、水分をうまく保持することができず、活力を失い、ゆっくりと生命力が衰えていくといわれています。

さらに重要なのは、水だけでは体内や細胞膜の内部にスムーズに入り込むことができないという点です。体内で行われる水や栄養素の移動、多くの物質交換は「浸透圧」によって可能となっており、この浸透圧をつくり出しているのが塩なのです。つまり、塩がなければ物質のやりとりが滞り、生命維持が困難になるということです。

体内の乾燥を防ぎ、血液中の水分量を正常に保つためには、水をしっかり飲むだけでなく、その水を全身に届ける役割を果たす天然塩の摂取も不可欠なのです。

実際に、計画的に十分な水を飲むことで、高血圧が短期間で改善するケースもあります。これは、血液量が回復し、血管が自然に拡張することで血圧が下がるためです。水と塩は共に体内の水分調整を司っていますが、天然塩が不足していると、その調整機能自体がうまく働かなくなるのです。

以上、本書p78~p85の内容の一部を参考にさせていただきました。

塩と水の割合

話は戻り、塩水療法用の塩水の作り方に入ります。まず、水何リットルに対して塩何グラム必要なのか?

薄すぎればこれでいいか不安になるだろうし、逆にしょっぱすぎても飲めないし、いくら自然塩が体に良いといっても採り過ぎるのはどうかと思います。

当然ながら、塩水療法には塩と水の比率は決まっていまして、その塩と水の割合というのが、

「水1リットルにつき、塩1グラム」

つまり塩分濃度は0.1%とのことです。

実際に作ってみると、ほぼ塩味は感じません。口当たりが少しマイルドになるといいますか、通常の水に比べてなぜか飲みやすくなります。薄い経口補水液といった感じでしょうか。夏に実践すれば一石二鳥ですかね。

飲むタイミングと量

塩水療法を実践するにあたり、いつ飲めば良いのか?またどれくらいの容量を飲むべきなのか?なのですが、

飲む量は、一日2リットル~3リットルだそうです。個人的にはかなり多いかなという印象。

飲むタイミングは、

- 朝起きてから・・・コップ2杯

- 朝食時・・・コップ1杯

- 昼食30分前・・・コップ1杯

- 昼食時・・・コップ1杯

- 夕食30分前・・・コップ1杯

- 夕食時・・・コップ1杯

- 就寝前・・・コップ1杯

コップ1杯は300cc

合計で2400cc(2.4リットル)にもなります。

朝いきなり600ccは流石に厳しいですよね。あくまで目安なので飲める範囲で大丈夫だと思います。(汗をあまりかかない方は水分の摂り過ぎになる可能性がありますし、夏と冬でも水分摂取する量はかわるはずですので飲みすぎに注意してください)

推奨される塩:クリスタル岩塩

先述したとおり、塩ならなんでもよいわけではありません。精製塩ではなく、絶対に天然の塩でなければいけないんですね。

本書で推奨されている塩というのが、パキスタン国原産のヒマラヤ産「クリスタル岩塩」。

岩塩と聞くと粒が荒いイメージがありますが、このクリスタル岩塩を触ってみると、パウダータイプを購入したためか粒子が細かくとてもさらさらしていて、雪原のように見えます。

本書によると、なにやら岩塩の種類のなかにも粗悪品があり、岩塩と称して実は精製塩であったり、岩塩っぽくみせるためにあえて塩に着色させているものもあるようです。売るために「岩塩だからとりあえず良さそう」、という消費者心理を利用していることに少し悪意を感じますね。

主観ですが味は最初にほんの少しだけ甘味を感じます。塩味は舌当たりマイルドだけど、少し後からしょっぱさが来る感じですね。フランスのゲランドの塩と比べると、こちらのクリスタル岩塩のほうが甘味は少なめで後味の塩味は強い印象です。これはこれでどんな料理にも凄く合うでしょう。

クリスタル岩塩でないとダメ?

本で推奨されている塩水療法に適した塩は、この「クリスタル岩塩」ではあるのですが、

クリスタル岩塩でなければならないわけではないそうです。

Q&Aによると、汚染がなく非加熱でミネラルバランスの良いお塩であれば良いようです。クリスタル岩塩が推奨されている理由は汚染が無く、水に溶けやすくミネラル粒子が繊細なため、体に浸透しやすいから、とあります。

なので、巷で買える天然塩(天日塩)ならどれでも良さそうです。例えばこのあたり。

推奨される水

続いて、塩水療法に適した「水」についてです。

本書では特定の銘柄までは推奨されていませんが、少なくとも「水道水は避けるべき」と明確に述べられています。理由は2つあり、ひとつは日本中の水道水に含まれている「塩素」、もうひとつは水道管を長距離通ってくる過程で水が劣化してしまうことです。

著者はこうした水道水を“死んだ水”と位置づけ、「死水」とまで表現しています。

では、市販のミネラルウォーターなら安心かというと、実はそう単純でもありません。多くのミネラルウォーターはペットボトルに入れられていますが、プラスチック容器はその性質上、水に微細な影響を与える可能性があるとされ、これも本来の塩水療法には適さないと指摘されています。

水を買うときや、家で保存するときには、なるべくプラスチック製の容器は避けるようにしてください。水は入っている容器の性質を短期間で吸収します。プラスチックは人工物で水の腐敗の原因となります。さらにプラスチックを作る際に使われている科学的な柔軟剤も分解されて水に混ざります。これも危険の一つなのです。

本書P204より引用

「それでは一体、何の水を使えばいいのか?」と困ってしまいますよね。水道水はNG、市販のミネラルウォーターもペットボトルでは好ましくない――これでは選択肢がほとんどなくなってしまうように感じられます。

正直なところ、私自身は市販のミネラルウォーターであっても、実用的には十分ではないかと考えています。現代の生活環境を踏まえると、ある程度の妥協も必要なのではないでしょうか。

とはいえ、本書では理想的な水の保存方法として「ガラスの瓶での保管」が推奨されています。プラスチックによる影響を避けるためです。

また、浄水器をお使いのご家庭であれば、浄水された水道水も使用可能とのこと。塩素などの有害物質がしっかり除去されていれば、塩水療法に利用できる選択肢のひとつになるようです。

体内で塩が不足するとどうなる?

- 胃のもたれ、吐き気

- 痙攣

- 疲れ

- 体の柔軟性の欠乏

- 皮膚の乾燥

- 低血圧と血液循環の障害

- 長期間にわたる下痢

- 異常な発汗

塩は採りすぎてもダメですが、不足していてもダメだということです。

最近は「減塩」がブームのようになっており、減塩味噌や減塩醤油など、さまざまな調味料や食品が登場しています。しかし、コスト面などから考えても予想がつくように、これらの製品に使われている塩分の多くは精製塩であることが一般的です。

しかも、塩味が足りなくなる分を補うために、塩化カリウムという食品添加物(無機塩であり「天然のカリ岩塩」を精製したもの)が使用されているケースも多いようです。

そのため、「減塩だから安心」と思って多めに使ってしまうと、逆に塩化カリウムの影響で血圧が上昇することもあり、結果として健康に悪影響を及ぼす可能性があると指摘されています。

もちろん、塩分の摂りすぎには注意が必要ですが、どうせ摂るなら体に必要なミネラルを含んだ「天然塩」を選びたいものです。減塩を意識するあまり、本当に必要な塩まで遠ざけてしまっては本末転倒かもしれません。

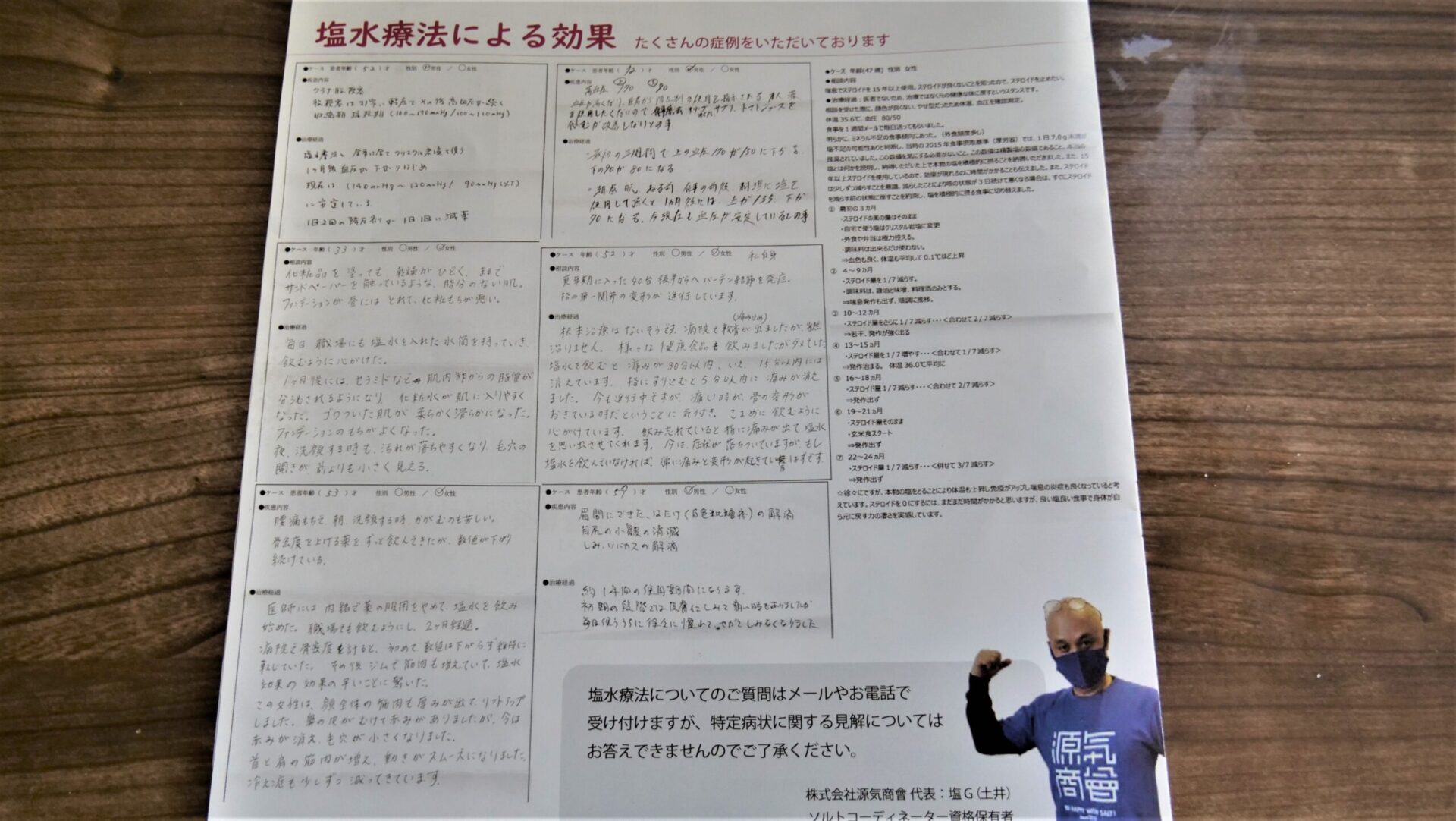

塩水療法の効果効能についてのレビューまとめ

塩水療法ってもうある程度実践者がいらっしゃるんですね。アマゾンのレビューや楽天のレビューに多くの星4~5の高評価が見受けられます。

その中での実際に効果があった例を挙げてみたいと思います。

- 花粉症

- 頭痛

- 喉の痛み

- 咳など風邪の症状

- 歯茎の炎症・出血

- 高血圧の血圧が下がる

- 肌がきれいになる

- 筋肉・関節の痛み

- 爪のあらゆる異常が治る

- 糖尿病患者のHbA1cが下がる

これらは実際に実践された方のレビューに書かれていたことですので信憑性は疑いようがありません。しかし、効果効能には個人差があると思いますし、流石にガンが消えた!とか糖尿病が治った!というのは見当たりません。興味があればまず試してみるという感じで、やってみることは大事だと思います。

本書のレビューは非常に高く、アマゾンでは現在284件で星4.3をもらっています。「トンデモ本」と評する方もいらっしゃいますが、「トンデモ本」の類にしては高評価を貰い過ぎなところに注目したいところです。それはつまり、実践者にそれなりの学びや効果があったという証拠ですからね。

※これらのレビューにサクラがいないことを祈ります笑

継続的な塩水療法による改善例

では本書の中で書かれている塩水療法を継続することで得られる効果を引用させていただきます。

- 体内のpHバランスの改善

- 体の電荷の改善

- 循環障害や臓器への好影響

- 血圧の安定

- 体に溜まった老廃物や重金属の排出

- 代謝機能の改善

- 老化の遅延

やはり、上述したレビューと同じような効果が期待されていることがわかります。

私自身が実践してみて

私自身も塩水療法を試しています。流石に一日2リットルも3リットルも飲めないので、飲める範囲で始めています。

効果に関しましては私は特に健康診断でどこかが悪いと出たわけではないので、数値で改善されている部分はないのですが、体調は良くなっているような気がします。

トイレに行く回数は少し多くなりましたが。。。

通常の水では飲みにくい量でもなぜか塩水にすると200~300ccくらい一気に飲めてしまうのは不思議に感じています。

ちなみに私は朝晩200mlずつ飲んで続けています。

塩水療法に関するおススメ動画

ではここで、塩水療法関連のYOUTUBEおススメ動画をご紹介します。

岡本一馬の認知症専門チャンネルさんの動画

那智健康道場さんの動画

本要約チャンネルさんの動画

YouTube健康セミナーさんの動画。

まとめ

では、塩水療法のやり方についてのまとめです。

- 塩は必ず天然の自然塩で(クリスタル岩塩を推奨?というわけではない)

- 水と塩の割合は水1ℓに対し1g(塩分濃度0.1%)

- 水道水はNGなので浄水器等を使いましょう

- ペットボトルのミネラルウォーターも好ましくない

- 水の保存は瓶を推奨

- 飲む量は1日2ℓ~3ℓ

注意点としては

- 自然塩は体に良いからといっていくら摂取しても良いわけではない

- 心臓疾患、高血圧、腎臓疾患、65歳以上の方は塩分濃度を0.25%から少しづつ慣らすこと

- 腎障害、心臓疾患、血管循環に問題のある方はいきなり2ℓ飲まず少しづつ量を増やすこと

- 起床時と就寝前には必ず飲むこと

塩水療法をやっていてもインスタント食品などの塩分の高い食事をすると普通に塩分の採り過ぎになってしまいますので、そういったジャンクフードやファストフードはなるべく避けたほうがよいでしょう。+αとして、今回の内容とは違いますが砂糖も高血圧の元ですので同様になるべく避けましょう。

塩水は飲む以外にも有効な方法があって、喘息、呼吸器疾患、ドライアイ、花粉症、ソルトバス、手足の痛み、痛風、乾燥肌、吹き出物、湿疹、乾癬etc…非常に多くの改善効果をもたらすようです。内容については長すぎるので割愛させていただきますが、気になる方は是非本書を手に取っていただきたいです。

あと、ペットボトルの水は好ましくないと上述しましたが、「クリスタルガイザー」推しの健康家がとても多いので、クリスタルガイザーで「塩水療法」を初めてみるのも良いと思います。私もクリスタルガイザーはアマゾンの定期便で毎月購入しています。

〇〇療法など健康に関する情報の落とし穴に注意!?

最後に少しだけお伝えしたいことがあります。

「〇〇は体に良い」「〇〇を食べれば健康になる」といった情報に、私たちはつい飛びつきがちですが、そういった健康情報の受け取り方には注意が必要だと思っています。

今回のような塩水療法に限らず、いわゆる「〇〇健康法」と呼ばれるものには、時に落とし穴が潜んでいることもあるのではないでしょうか。

たとえば、テレビで「納豆が健康に良い」と取り上げられると、毎日毎食のように納豆ばかり食べる人が増えますし、「さば缶にDHAやEPAが豊富」と紹介されれば、今度はさば缶ばかりを食べる…そんな光景、よく見かけませんか?

でも、さば缶を一週間も食べ続ければ、たいていの人は飽きてしまいますし、体もそのうち自然と「もういらない」とサインを出してくるはずです。そう考えると、それが本当に“健康的な食生活”といえるのか?、ちょっと立ち止まって考えてみる必要があるのではないでしょうか。

大切なのは、特定の情報に過度に偏らず、バランスと自分自身の感覚を大事にすることだと思います。

※ちなみに納豆もさば缶も否定するつもりは全くありません!私もよく食べていますが、とにかくそればかりの食べ過ぎ、偏りが良くないのです。ただ、スーパーで買える殆どの納豆は遺伝子組み換えであったり、添加物だらけのタレなど実は体に悪いといわれており、缶詰も内部に使われているBPA(ビスフェノールA)による健康への危険性で問題視されています。

何かひとつの健康法にのめり込みすぎて、食生活が偏ってしまうと、結局は心も体も不健康な方向へ向かってしまう――私はそう思っています。

「体に良い」と信じて続けていたことが、実は健康を損なう原因になっていた…そんなことになったら本末転倒ですよね。

少し話はそれるかもしれませんが、ダイエットにおいても同じような傾向があります。「〇〇ダイエット」といったキャッチーな方法がもてはやされがちで、あたかも「これさえやっていれば痩せられる」と思わせるような情報があふれています。

たとえば、プロテインダイエットで一食を置き換えるという方法もその典型例です。でも、それだけで本当に健康的に痩せられるのでしょうか?少し冷静になって考えてみることも必要だと思います。

「これさえやればOK」といった極端な考え方には、無意識のうちに落ちてしまう“思い込みの罠”が潜んでいるのではないでしょうか。どんな健康法もダイエット法も、まずは疑問を持ってバランスよく取り入れる姿勢が大切だと、私は考えています。

※置き換えダイエットもやり方次第だと思うので、決して否定したいわけではないのですが、1食犠牲にすると、どうしても栄養が偏った食生活になりがちです。あと、殆どのプロテインに入っている人工甘味料も体に悪いです。

今回の塩水療法のように、「自然塩であれば積極的に摂ってよい」といった情報が紹介されると、「なるほど、じゃあ多ければ多いほど良いんだな」と解釈してしまう方もいるかもしれません。

しかし、それこそがまさに落とし穴だと私は思うのです。

本来は「適切な量を意識的に摂る」ことが大切なのに、「積極的に」と聞いた瞬間に「できるだけ多く摂れば効果も大きいはず」と思い込んでしまう――私たち人間は、ついそうした極端な受け取り方をしがちです。

健康情報というのは、その取り入れ方ひとつで効果的にもなり、逆効果にもなり得るもの。だからこそ、自分の体調や生活環境に合わせて“加減する視点”を忘れずにいたいですね。

参考引用元 練馬桜台クリニック

※塩感受性の高い方の場合は特にです。最初のほうにも書きましたが、日本人の2割くらいは塩感受性が高いそうです。心臓や腎臓の弱っている方も要注意なので塩水療法を実行したい方は、事前に医師に相談が必要です。

「塩水療法をしているから多少無茶な食生活をしても大丈夫」なんてことは考えてはいけません。それ全然大丈夫じゃないですから…

すでに述べたように、塩水療法を取り入れているからといって、糖分や塩分の多い食事をしていては意味がありません。むしろ普通に血圧が上がってしまう恐れがあるため、注意が必要です。

また、「減塩」と書かれている食品だからといって安心してはいけません。むしろ、減らした塩分の味をごまかすために、塩化カリウムなどの添加物で調整されていることが多く、私はそういった“減塩もの”を積極的に摂ることはおすすめしません。

結局のところ、「健康」というのは人それぞれ異なるもので、誰にでも当てはまる“たったひとつの正解”は存在しないのだと思います。食事も、サプリメントも、「これさえ摂っていれば大丈夫」というものではないからこそ、自分の体と丁寧に向き合い、必要なものを見極めていく姿勢が大切なのではないでしょうか。

どんな健康法であってもそれに傾倒せず、バランスの良い食事を心掛けたいものですね。

リアクション投稿

コメント一覧 (1件)

[…] 過去記事、”塩水療法”であらゆる病気が治り若返るのは本当か!?ガン、糖尿病、高血圧etc…病気の原因のほとんどが体の水不足だった!? […]