私たちはなぜ「もっと成長したい」「より良い自分になりたい」と思うのでしょうか?

それは単なる野心ではなく、人間の根源的な欲求に根ざしています。

今回の記事では、心理学と組織論の世界で有名な4つの理論

マズローの欲求段階説、アルダファーのERG理論、アージリスの未成熟=成熟理論、そしてマグレガーのX理論・Y理論をもとに、「人間の成長」と「やる気(モチベーション)」の本質について考えてみます。

1. マズローの欲求段階説とは?|人間は“段階的に”成長する

◼ 概要:アブラハム・マズローが提唱した「人間の欲求は階層構造になっている」という理論

1943年に心理学者アブラハム・マズローが発表したこの理論は、今なおビジネス・教育・医療などあらゆる分野で活用されています。

彼は、人間の欲求は段階的に発展していき、下位の欲求がある程度満たされてはじめて、次の高次の欲求が生まれると主張しました。

◼ 欲求の5段階ピラミッド

▲ 自己実現欲求(自分らしく生きたい)

▲ 承認欲求(他人から認められたい)

▲ 所属と愛の欲求(仲間がほしい)

▲ 安全の欲求(安心・安定した暮らし)

▲ 生理的欲求(食事・睡眠・排泄など)

各階層の詳細:

| 欲求段階 | 内容・具体例 |

|---|---|

| ① 生理的欲求 | 生命維持のために必要な本能的欲求(食事、睡眠、トイレなど) |

| ② 安全の欲求 | 安定した収入、健康、身の安全、住宅など「安心感」への欲求 |

| ③ 社会的欲求(所属と愛の欲求) | 家族・職場・友人などとの「つながり」や「仲間意識」 |

| ④ 承認欲求(尊重の欲求・自尊欲求・自我の欲求) | 他者からの評価や、自己肯定感の確立(褒められる、尊敬されるなど) |

| ⑤ 自己実現欲求 | 自分の能力・可能性を最大限に発揮し、「自分らしく生きたい」欲求 |

◼ 応用:現代ビジネスでのマズロー理論の使い方

モチベーション分析に役立つ

社員がなぜやる気を失っているのか?

それは、どの「段階の欲求」が満たされていないかを見極めることで明らかになります。

| 状況 | 欲求段階 | 対応策の例 |

|---|---|---|

| 給与が少なく生活が苦しい | 生理的・安全の欲求 | 給与・福利厚生の見直し |

| チームに馴染めず孤独感 | 社会的欲求 | 雑談・1on1・交流の機会創出 |

| 頑張っても評価されない | 承認欲求 | 成果に対する正当なフィードバック |

| マニュアル仕事に飽きた | 自己実現欲求 | 創造性・裁量のあるプロジェクト付与 |

「やる気」についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

企業戦略や組織設計にも応用できる

たとえば社員満足度向上のために、マズローのピラミッドに沿って制度設計するという手法があります。

| 欲求 | 企業が用意すべき環境や制度 |

|---|---|

| 生理的 | 安定収入、休暇、健康管理支援 |

| 安全 | 長期雇用制度、ハラスメント防止、安心できる上司 |

| 社会的 | チームビルディング、社内SNS、社員旅行 |

| 承認 | 評価制度、インセンティブ、表彰制度 |

| 自己実現 | キャリアパス、異動制度、スキルアップ支援 |

◼ 上位理論との違い:マズローはあくまで「順序重視」

マズローの理論は、段階的に進むのが前提です。

たとえば「お腹が空いていたら、アートを楽しむ余裕なんてない」という話です。

基本的にマズローの欲求段階説では、高次の欲求が満たされないからといって、低次の欲求を満たそうとはしません。またそれぞれの欲求が同時に存在したりもしません。

ただし、後年の心理学者たち(アルダファーなど)は「順序だけでなく同時に複数の欲求がある」と修正を加えています(=ERG理論)。こちらに関しては後述しております。

因みに最も高次である自己実現の欲求でのみ、自らが満たすことになりますが、それより低次の4つの欲求では自分以外のものでしか満たすことはできません。これを欠乏動機といいます。

◼ マズロー理論の進化形:「自己超越の欲求」?

マズロー晩年の研究では、ピラミッドのさらに上に「自己超越の欲求(self-transcendence)」を置いていました。

これは「自分のためではなく、他者・社会・宇宙のために尽くす」という境地です。

例:ボランティア活動、精神性の探求、使命感のある仕事等

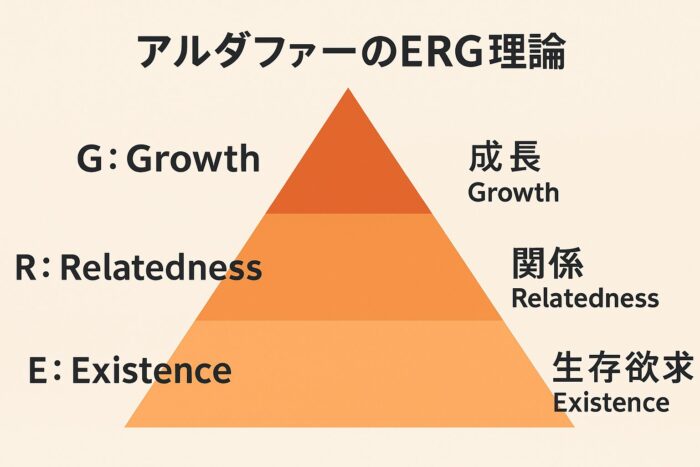

2. アルダファーのERG理論|マズロー理論の発展版で現実的

では次にアルダファーのERG理論に移ります。

◼ 背景と特徴

アルダファー(Clayton Alderfer)は、マズローの欲求段階説をもとに、より柔軟で現実的なモデルを提案しました。

その名も「ERG理論」。人間の欲求を次の3つに再分類したものです。

◼ ERGの3つの欲求カテゴリ

| カテゴリ | 日本語訳 | 内容・意味 |

|---|---|---|

| E:Existence | 生存欲求 | 衣食住、健康、報酬、安全など、基本的な生命の維持に関する欲求 |

| R:Relatedness | 関係欲求 | 家族・友人・職場など、人とのつながりや社会的な所属の欲求 |

| G:Growth | 成長欲求 | 自己成長、能力開発、達成感、創造性など、自分を高めたいという欲求 |

◼ マズローとの違い

| 比較項目 | マズローの欲求段階説 | ERG理論 |

|---|---|---|

| 階層構造 | 5段階のピラミッド構造 | 3カテゴリで柔軟に分類 |

| 満たされる順番 | 下から上へ一方向に進む | 順番は柔軟。同時に複数の欲求が存在する |

| 欲求の反応 | 上位欲求が満たされないと停滞 | **退行(frustration-regression)**が起こることもある |

◼ 欲求退行とは?

ERG理論の重要な概念のひとつが「退行」です。

例:

成長のためにスキルアップしようと頑張っていたが、上司に全く評価されない。

↓

その結果、人とのつながり(R)や、物理的報酬(E)を求めるようになる。

つまり、高次欲求が満たされないと、より基本的な欲求に戻るという動きが人間にはあるのです。

◼ ビジネス現場での応用例

社員のモチベーション分析に役立つ

- Aさんは報酬重視 → E(生存欲求)

- Bさんは仲間との協働を重視 → R(関係欲求)

- Cさんは自己成長が目的 → G(成長欲求)

社員のやる気スイッチがどこにあるかをERGの視点で分類することで、より的確な対応が可能になります。

「退行」を防ぐマネジメントが重要

- G(成長欲求)を満たせない職場では、人は報酬(E)ばかり求めるようになる

→ 目標達成しても昇給がない → やる気低下、転職リスクUP

組織設計にも活用できる

- G:スキルアップ制度、自己学習支援、ジョブローテーション

- R:チーム制、1on1ミーティング、雑談文化

- E:給与、福利厚生、安定雇用

◼ 図解との対応

先ほどの図に合わせると?

成長欲求(Growth) → 自己実現、挑戦、達成

関係欲求(Relatedness) → 仲間意識、共感、つながり

生存欲求(Existence) → 報酬、安全、衣食住

ERG理論は人を3つの視点からバランスよく見る枠組みとして、マネジメントや人事施策に非常に有効です。

ERG理論まとめ:マズロー理論の違い(比較一覧)

では、マズローの欲求段階説とERG理論との違いについて最後に纏めてみます。

| 比較項目 | マズローの欲求段階説 | ERG理論 |

|---|---|---|

| 分類 | 5段階(生理的、安全、社会的、承認、自己実現) | 3分類(Existence・Relatedness・Growth) |

| 進行順序 | 下から上へ段階的に進む | 柔軟に進行し、同時に複数の欲求が存在 |

| 退行(逆戻り) | 基本的には考慮しない | 上位が満たされないと下位に退行する |

| 構造 | ピラミッド型の階層構造 | 重なり合う構造、ピラミッドというより“層” |

| 実用性 | 理論的だがやや抽象的 | 現実的・実践的で、組織や職場に応用しやすい |

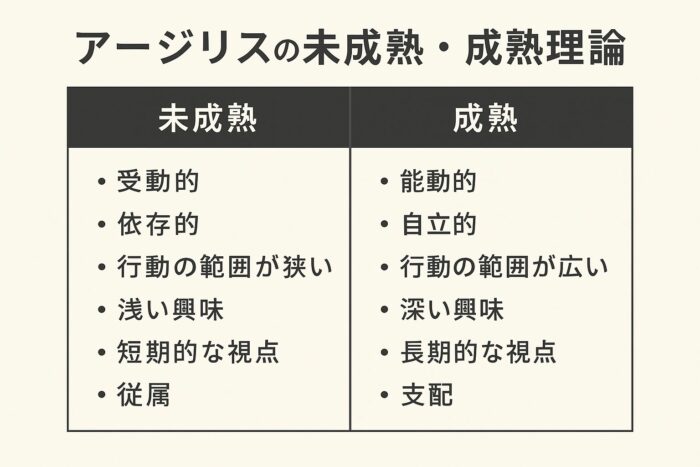

3. アージリスの未成熟=成熟理論|人は「育つ」存在である

続いてアージリスの未成熟・成熟理論についてです。

◼ 理論の背景

クリス・アージリスは、アメリカの組織心理学者で、「人間の成長」と「組織のあり方」の関係に深い関心を持っていました。

彼の提唱する未成熟=成熟理論とは、

人間は本来、成長する存在であり、未成熟な状態から成熟へと向かう本能を持っている

という考え方に基づいた理論です。

しかし、多くの組織や会社は、人間の成熟を妨げるような仕組みになっている――と、アージリスは警鐘を鳴らしました。

◼ 成長の7段階モデル

アージリスは、人が成熟していくプロセスを次のように整理しました:

| 未成熟状態 | 成熟状態 |

|---|---|

| 受動的(受け身) | 能動的(自ら考え行動する) |

| 依存的 | 自立的 |

| 限られた行動範囲 | 幅広く複雑な行動が可能 |

| 短期的な視野 | 長期的な展望を持つ |

| 他者に目標を設定される | 自分で目標を設定し達成する |

| 他者への感情抑制 | 自己認識と感情コントロール |

| 自己中心的な視点 | 他者や組織との協調意識 |

このモデルから分かるのは、人間は環境さえ整えば、自然とより成熟した存在になっていくということです。

◼ 現代ビジネスへの応用:組織は人の成長を阻害していないか?

アージリスが最も批判的だったのは、「官僚的で硬直した組織」です。

決められたことしかやってはいけない、責任は上司にある、挑戦は評価されない……そんな組織は、人の成長を止めてしまいます。

逆に、成熟を促す職場とは?

- 自主性を尊重する

- 自ら意思決定する機会を与える

- フィードバック文化がある

- 失敗を許容し、学びを支援する

具体例

- 新人でもプロジェクトリーダーに挑戦できる制度

- 社員が自ら研修テーマを選べる自己学習支援

- 上司が「指示を出す」より「質問で気づかせる」コーチング型マネジメント

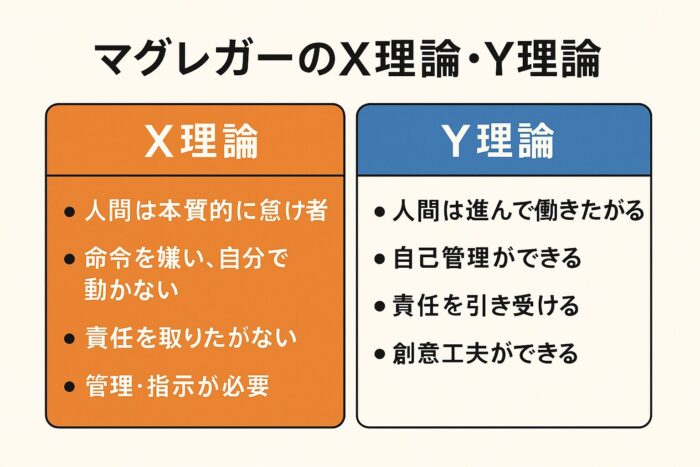

4. マグレガーのX理論・Y理論|「人間観」が組織を変える

では最後にマクレガーのX理論・Y理論についてです。

◼ 理論の背景

ダグラス・マグレガーは、1950〜60年代に活躍したアメリカの心理学者・経営学者です。

彼は、経営者やマネージャーが「人間をどう捉えるか(=人間観)」によって、組織運営や部下への接し方が大きく変わると説きました。

その人間観の代表的な2つの型が「X理論」と「Y理論」です。

◼ X理論とは

人間は本来、働くことが嫌いで、できればサボりたいと考える。

だから監視や命令、強い管理が必要だ。

という前提に立った考え方です。

X理論の管理スタイルの特徴:

- 上司がすべてをコントロール

- 命令とルール重視

- ペナルティや監視で人を動かす

- 評価は「言うことを聞いたかどうか」

現代の例

- タイムカードの打刻に厳しく、数分遅刻でも減点

- 自由なアイデア発言よりも「言われたことを確実にやる」が重視される

- 成果よりも「報告・連絡・相談」の形式が重要視される

◼ Y理論とは

人間は本来、自ら進んで仕事をしたいし、自己成長を望む存在である。

適切な環境さえあれば、人は自律的に動く。

という前向きな前提に立った考え方です。

Y理論の管理スタイルの特徴

- 信頼ベースのマネジメント

- 自主性を尊重し、裁量を与える

- 意義や目的を共有することでやる気を引き出す

- 上司は「指示者」ではなく「支援者」や「壁打ち役」

現代の例

- フレックスタイム制やリモートワークの活用

- OKRやミッション・ビジョンで動くチーム

- 社員が自分で目標を立てて動く「セルフマネジメント型組織」

◼ 表:X理論とY理論の比較

| 項目 | X理論 | Y理論 |

|---|---|---|

| 人間観 | 怠け者・責任逃れ | 積極的・責任感あり |

| 動機付け | 外的報酬(給料・罰) | 内的報酬(やりがい・達成感) |

| 管理方法 | 命令と監視 | 自律と支援 |

| 組織文化 | 縦型・上下関係重視 | フラット・協働重視 |

◼ 応用ポイント:なぜY理論が現代にマッチするのか?

現代のビジネス環境では「変化対応力」「創造性」「自律性」が求められます。

こうした力を引き出すには、Y理論型の組織文化やマネジメントが欠かせません。

具体的な導入施策

- 1on1ミーティングで社員の考えを引き出す

- 目標設定を「上司が決める」から「一緒に考える」にシフト

- 成果よりも「挑戦と学び」を評価するカルチャーづくり

- 心理的安全性を高め、発言しやすい雰囲気にする

◼ 注意点:Y理論にも落とし穴がある?

Y理論は理想的ですが、すべての人が自律的に動けるわけではありません。

環境やタイミングによっては、X的な支援(例えば最初のガイドライン提示)が必要なこともあります。

大事なのは、「人によってマネジメントを変える柔軟性」=状況対応型リーダーシップです。

マズロー × ERG理論 × X・Y理論の横断比較表

では最後にマズローとERGとXY理論の3つの比較を纏めてみます。

| 視点 | マズローの欲求段階説 | ERG理論 | X・Y理論 |

|---|---|---|---|

| 基本構造 | 5段階の階層構造 | 3分類(存在・関係・成長) | 2つの人間観(XとY) |

| 進行パターン | 下位→上位へ段階的に進む | 柔軟に進行/同時併存 | 固定なし/前提の違い |

| モチベーション源 | 満たされていない欲求 | 退行あり/複数同時 | 部下への信頼・責任感 |

| 応用のしやすさ | 理論的で教育向け | 現場での実践に適す | マネジメント実務向け |

| 組織づくりとの関係 | 人の成長段階を意識した制度設計 | 欲求層に合った施策立案 | 上司の人間観が組織文化に影響 |

総まとめ|人間は「成長」したい生き物

4つの理論に共通しているのは、人間には成長したいという本能的な欲求があるということです。

だからこそ、個人が輝くには

- 抑圧的な環境よりも、自己決定や挑戦の余地がある場

- 報酬よりも、意味・やりがい・つながり・成長機会

- 人間の本質を理解した、人間中心のマネジメント

が必要になるのではないでしょうか。

「人がなかなか動かない」「やる気が続かない」

それは能力の問題ではなく、環境がその人の成長欲求を満たしていないだけかもしれません。

リアクション投稿