はじめに

2025年夏、私たちはまた選挙という大切な節目を迎えています。参議院選挙が始まり、駅前では候補者が演説し、SNSでは応援や批判が飛び交い、テレビでは論戦が繰り広げられています。このような選挙期間中こそ、私たちは冷静に「言葉の力」や「情報の操作」に敏感になるべきです。

そんなとき、ふと思い出されたのが、かつてのナチス・ドイツが行った徹底的なプロパガンダでした。

アドルフ・ヒトラーと宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスが駆使した大衆扇動術は、20世紀におけるもっとも精緻で、もっとも恐ろしい情報操作の一つです。それは単なる歴史上の事例ではなく、私たちが生きる現在の社会や選挙においても、形を変えて繰り返されているのではないでしょうか。

今回の記事では、ナチスのプロパガンダ原則と、現代日本の選挙に見られる傾向を比較し、私たちがどのような視点で政治を見つめ、投票という行動を取るべきかを考察していきます。

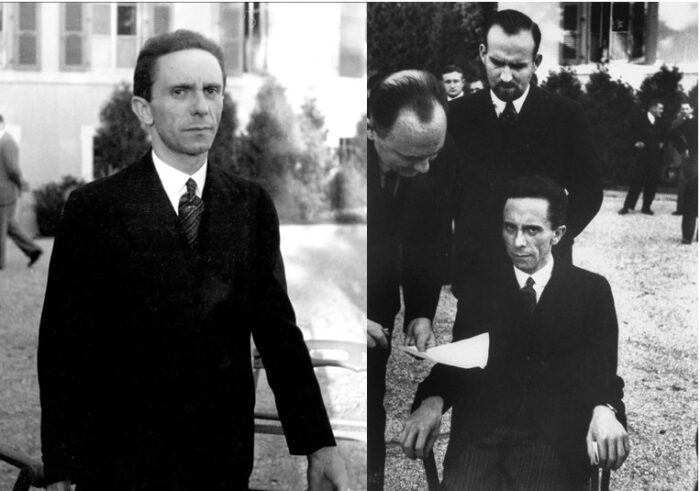

ヨーゼフ・ゲッべルスの『11のプロパガンダ原則』とは何か?

ナチスのプロパガンダを語る上で欠かせないのが、ヨーゼフ・ゲッベルスが実践した「11のプロパガンダ原則」です。これは彼の演説や行動から抽出されたもので、現代のマーケティングや心理操作にも応用される強力な手法です。

そして興味深いのは、これらの原則がまさに現代のマスコミが日常的に行っている手法そのものであるという点です。ニュース番組やワイドショー、ネットニュースの見出しなどを注意深く見ると、「敵を明確にする」「誇張と恐怖を煽る」「反復するスローガン」「都合の悪い事実には触れない」など、ゲッベルスの原則と一致するテクニックが随所に見られます。

たとえば、ある社会問題が報じられる際、背景や全体像よりも「誰が悪いのか」に焦点を当てたり、同じフレーズを繰り返して刷り込んだり、一部の切り取られた映像で感情を煽ったりするなど、現代の情報環境でもこれらの原則が自然と働いています。

このように、ゲッベルスのプロパガンダは歴史上の遺物ではなく、私たちが日々触れるメディアの中に巧妙に溶け込んでおり、それを見抜く力がますます重要になっています。

では、彼らは具体的にどのような手法を用いたのでしょうか。ナチスのプロパガンダを語る上で欠かせないのが、ゲッベルスが実践した「11のプロパガンダ原則」です。これは彼の演説や行動から抽出されたもので、現代のマーケティングや心理操作にも応用される強力な手法です。

以下にその11原則を簡単に紹介します。

- 単純化と単一の敵の原則:問題の原因を一つに決め、敵を明確にする。

- 伝染の原則:異なる敵を一括りにして大きな脅威に見せる。

- 転嫁の原則:自分の非を相手のせいにする。

- 誇張と歪曲の原則:些細なことでも大げさに報じて恐怖を煽る。

- 大衆化(卑俗化)の原則:誰でも理解できる単純な言葉で伝える。

- 反復(オーケストレーション)の原則:同じ主張を何度も繰り返す。

- 不断の改新の原則:話題を変え続け、反論をかわす。

- 蓋然性(もっともらしさ)の原則:嘘でも一部の真実を混ぜることで信憑性を持たせる。

- 沈黙(黙殺)の原則:不都合な話題は無視して報じない。

- 転移の原則:既存の偏見や神話に寄生させてメッセージを浸透させる。

- 一体化の原則:「皆が支持している」と思わせることで個人の疑問を封じる。

これらの原則を知っておくだけでも、政治的言説やメディアの論調に対して、より冷静で懐疑的な視点を持つことができます。

単純化された「敵」はいないか?

現代のマスコミにおいても、この原則が応用されている例が多々あります。ニュース番組では、「この事件の元凶は誰なのか?」という一点にフォーカスを当て、視聴者の怒りを集中させる構成が定番です。複雑な背景事情や構造的な課題よりも、感情的に「敵を特定すること」が優先され、視聴率が取れるように編集されているのです。

ナチスは複雑な社会問題や経済の混乱、敗戦の屈辱など、すべての責任を「ユダヤ人」や「共産主義者」といった特定の存在に押し付けることで、大衆の怒りや不安のはけ口を作り出しました。

このように、「複雑な問題を単一の原因に還元し、敵を明確化する」ことは、ゲッベルスのプロパガンダ原則の第一です。敵を設定すれば、人々は思考を停止し、「敵を倒すことがすべての解決策だ」と思い込むのです。

今の日本の選挙においても、たとえば「在日外国人が治安を悪化させている」「上級国民が搾取している」「反日政党が国を売っている」などといった言説がSNSで広がることがあります。

一見わかりやすく、痛快にも聞こえるこうした主張ですが、それは不安を単純な怒りに転化する装置でもあります。現実には、治安や経済の問題にはさまざまな構造要因があります。敵を単純化する発言を耳にしたときこそ、「本当にその人たちがすべての原因なのか?」と問い返す習慣が求められます。

スローガンに酔っていないか?

マスコミもまた、短く感情的なフレーズを多用し、見出しやサブタイトルに採用することで人々の注目を集めています。視聴者が詳細に踏み込むことなく、表層的な印象だけで「わかった気になる」ように設計されているのです。

ナチスのプロパガンダでは、「Ein Volk, ein Reich, ein Führer(ひとつの民族、ひとつの国家、ひとりの指導者)」といったスローガンが至るところで使われました。これは言葉の力で一体感と信仰を作り出す象徴でした。

現代の日本でも、選挙戦ではキャッチーなスローガンが氾濫します。「○○をぶっ壊す!」「物価高からあなたを守り抜く!」「身を切る改革!」

これらは、具体的な政策論よりも、印象や感情に訴えることで支持を得るためのものです。スローガンは耳に残りやすく、理屈ではなく「なんか良さそう」で人々の行動を促します。

しかし、よく考えてみてください。そのスローガンは、何を、どう、○○するのか? 実際にやろうとしていることは法的に可能なのか?副作用は?その後はどうするのか?

スローガンはあくまで入り口です。そこで思考を止めてしまうことこそが、最も危険な「扇動される第一歩」なのです。

「みんな支持してる」という空気に流されていないか?

テレビや新聞もまた「世論調査」や「街の声」を用いて、あたかも国民全体の意見が一方向であるかのように演出することがあります。これは“みんながそう言っている”という空気を作り、個人の疑問や異論を押しつぶす効果を持っています。

ナチス・ドイツは、巨大な旗や整列する群衆、ジーク・ハイルの歓声などを通じて、「国民全体がヒトラーを熱狂的に支持している」という集団幻想を作り上げました。

現代では、それがSNSによって再現されています。

たとえばYouTubeのコメント欄やX(旧Twitter)で「この人しかいない」「この政党がダメなら終わり」「日本国民は全員わかってる」といった書き込みが多数並ぶと、人は「やっぱりこの流れなんだ」と思ってしまいます。

しかしそれは、アルゴリズムが自分と似た考えの投稿だけを表示させているだけかもしれません。自分の周囲だけを見て「これが世の中の大多数だ」と思うのは、情報操作においてもっとも簡単な錯覚です。

一人ひとりが、「今見えているものは、誰かによって最適化されたものではないか?」と疑うことが必要です。

都合の悪いことを「語らない人」はいないか?

マスコミ報道もまた、スポンサーや政治的な立場に配慮するあまり、特定のトピックや不都合な事実に触れない“沈黙”を選ぶことがあります。この選択的報道は、視聴者の知る権利を制限し、特定のイメージだけが強調される偏った情報環境を生み出します。

ナチスは、ユダヤ人虐殺(ホロコースト)を「東方への労働移送」と偽り、決して事実を語りませんでした。敗戦が近づいても、「新兵器がある」「最後の勝利は間近だ」と嘘を流し続けました。

現代の政治家の中にも、自分に都合の悪い話題になると

- 「訴訟中なので答えられない」

- 「偏向報道には答えない」

- 「陰謀論には関わらない」

- 「記憶にございません」

などと言って、説明責任から逃げる人がいます。

一方で、自分の主張を都合よく補強する言葉だけは大量に発信し続ける。

✔️ 「話していないこと」にこそ注目してください。

✔️ 「何を言ったか」だけでなく「何を言っていないか」を見極めてください。

情報操作の本質は、沈黙と声の選別にあります。

扇動は「感情」と「怠惰」に忍び寄る

ゲッベルスの思想を象徴する有名な一節に、以下のようなものがあります。

“The receptivity of the masses is very limited, their intelligence is small, but their power of forgetting is enormous. In consequence of these facts, all effective propaganda must be limited to a very few points and must harp on these in slogans until the last member of the public understands what you want him to understand by your slogan.”

(大衆の受容力は極めて限られており、知性は乏しいが、忘却の力は驚くほど大きい。ゆえに、効果的なプロパガンダはごく少数の要点に絞り、それをスローガンとして繰り返し訴えかける必要がある。最後の一人に至るまで、スローガンによって自分たちが理解させたいことを理解させるまで続けなければならない)

このフレーズは、もともとはアドルフ・ヒトラーの著書『我が闘争』の中で語られている内容であり、後にゲッベルスのプロパガンダ戦略にも大きな影響を与えた思想です。

また、彼の演説や活動記録からも同様の思想が明確に見て取れます。たとえば、ゲッベルスは次のように述べています。

“Propaganda should be popular, not intellectually pleasing. It is not the task of propaganda to discover intellectual truths.”

(プロパガンダは知的に満足のいくものである必要はない。プロパガンダの任務は知的真実を発見することではない)

この発言は、Calvin大学のドイツ・プロパガンダ・アーカイブに収録されたゲッベルスのスピーチから引用されたものであり、彼のプロパガンダ観を如実に表しています。

つまり、プロパガンダとは“何が事実か”ではなく、“人々にどう信じさせるか”がすべてなのです。プロパガンダの目的が信念の浸透にある以上、誇張や選択的な事実の提示が当然のように行われる構造が生まれます。

このような手法は、現代の社会や選挙戦でも日常的に見られます。

私たちが疲れているとき、不安を抱えているとき、感情に訴えるシンプルな言葉が心地よく響いてしまいます。「この人なら何とかしてくれそうだ」と、深く調べもせずに信じてしまう。これはまさに、思考の怠惰に付け込む扇動の力です。

だからこそ、選挙期間中には、

- 理屈ではなく「気持ちいい言葉」

- 批判よりも「正義の怒り」

- 現実よりも「理想と物語」

が魅力的に見えてしまうのです。

しかし、民主主義とは楽ではない制度です。 答えはすぐに出ないし、正解も一つではありません。

だからこそ、感情で投票せず、考え抜くことこそが有権者の責任なのです。

まとめ|「考え続ける」ことが最大の抵抗

ナチスの時代、多くの市民は政治的な出来事に深く関与しようとはせず、恐怖や諦め、そして生活の維持を優先する中で沈黙を選びました。「私は政治に関心がない」という姿勢は、当時の社会において決して珍しいものではなかったのです。

政治から距離を置いたその沈黙が、結果的に独裁を許す土壌となったのです。

ハンナ・アーレントが『全体主義の起源』で指摘しているように、大衆が政治的関心を失い、孤立し、社会との接点を断っていくことは、全体主義が台頭するための最も危険な土壌になります。彼女は、政治から排除された個人が「無根拠な大衆(rootless masses)」となり、盲目的なイデオロギーに従う危うさを警告しました。そうして政治を放棄し、選挙を軽んじた人々の沈黙の中から、あの独裁体制が育っていったのです。

現在の日本では、選挙が行われ、自由に情報を得られる環境があります。しかしだからこそ、

- 「誰がやっても同じ」

- 「面倒くさい」

- 「自分ひとりでは何も変わらない」

といった諦めが広がっているとしたら、それはもっとも危険な兆候です。

私たちは選挙のたびに、ヒトラーやゲッベルスの名前を思い出す必要はないかもしれません。

しかし、彼らが用いた扇動の構造――感情に訴え、敵を作り、繰り返し、思考を停止させる技術――を知っておくことは、これからの選択において必ず役に立ちます。

最後に。

民主主義は「考えない人」によって壊されます。

その逆に、「考え続ける人」こそが、それを支える唯一の防波堤なのです。

それを選挙の一票で示せるかどうか。 それが、私たち一人ひとりの課題なのです。

リアクション投稿